Herausforderungen des Konstruktiven Ingenieurwesens bei der Integration von gekrümmten LEDs

Grundverständnis der zentralen Herausforderung bei der Übertragung flacher LED-Technologie auf sphärische Formen

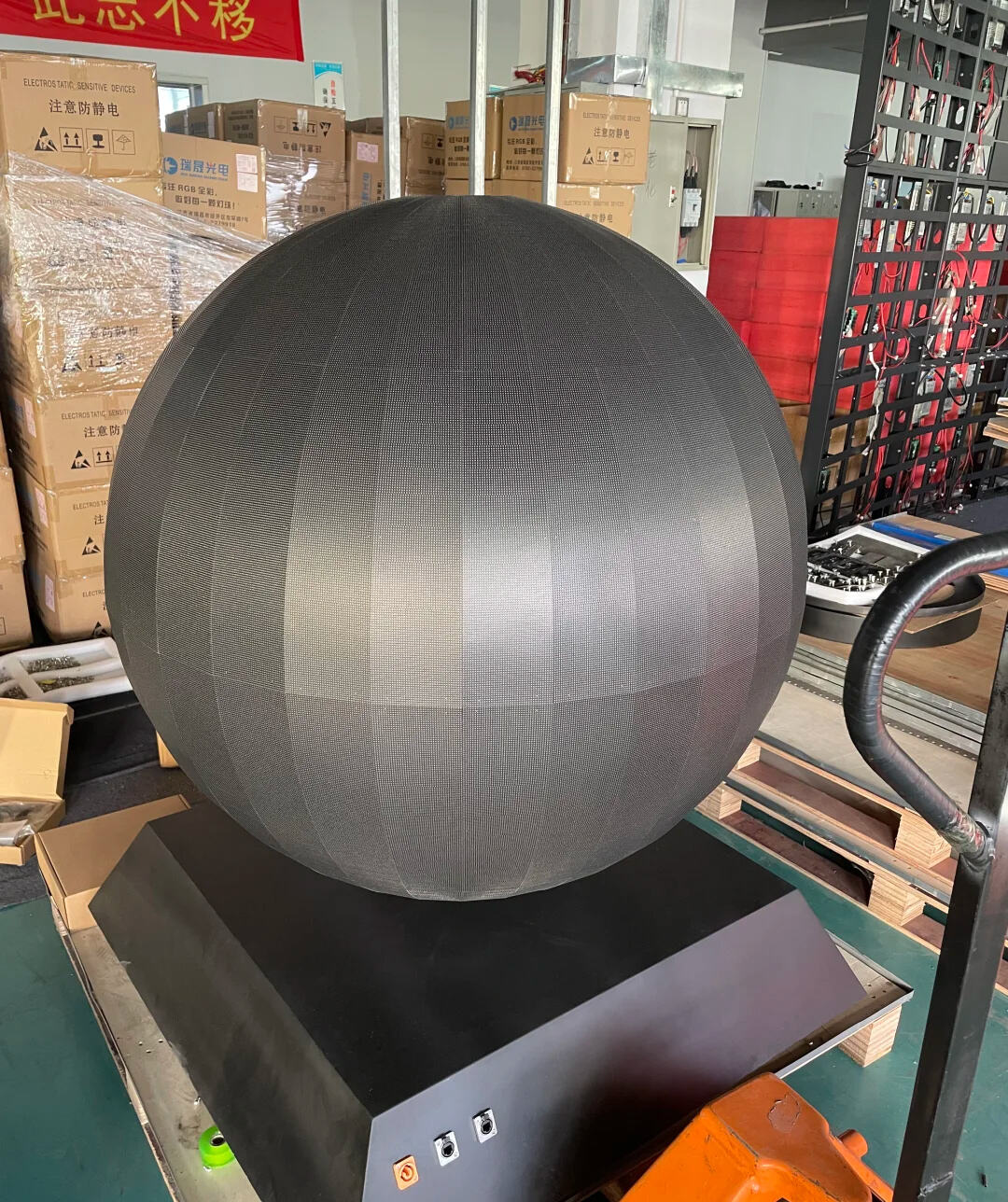

LED-Displays zu entwickeln, die perfekte Kugeln bilden, bedeutet, unsere Herangehensweise komplett zu überdenken – schließlich wurden solche Produkte von Anfang an ausschließlich für flache Bildschirme konzipiert. Die meisten herkömmlichen LED-Konfigurationen basieren auf starren Leiterplatten und jenen Metallrahmen, die jeder kennt, und die eigens dafür gedacht sind, gerade an Wänden oder Decken montiert zu werden. Sobald man diese Komponenten allerdings zu einer Kugel formen möchte, wird die Sache schnell kompliziert. Die Rundungen stören die Ausrichtung aller Elemente, was zu lästigen Lücken führt oder dazu, dass sich Panels an Stellen überlappen, wo es nicht gewünscht ist. Werfen Sie einen Blick auf einen durchschnittlichen LED-Bildschirm, und Sie werden laut dem Bericht des Electronics Manufacturing Journal vom letzten Jahr feststellen, dass sich in nur 10 Quadratmetern ungefähr 4,2 Kilometer Verkabelung verbergen. Stellen Sie sich nun vor, dieses Kabelgewirr in drei Dimensionen verbiegen zu müssen, ohne etwas zu beschädigen. Es ist kein Wunder, dass Hersteller große Schwierigkeiten haben, diesen Übergang von flachen zu runden Displays zu meistern.

Wie die Konstruktionstechnik die Integration starrer Komponenten auf gekrümmten Geometrien erschwert

Die Belastung bei gebogenen Displaystrukturen kann um 180 % bis 300 % höher springen als bei flachen Aufbauten. Ein großes Problem resultiert aus Unterschieden beim Wärmeausdehnungsverhalten der Materialien. Aluminiumrahmen dehnen sich bei etwa 23 Mikrometern pro Meter pro Grad Celsius aus, während Verbund-Leiterplatten unter gleichen Bedingungen nur zwischen 15 und 18 Mikrometern expandieren. Diese Unverträglichkeit erzeugt echte Probleme mit Scherkräften über diese gebogenen Oberflächen. Die Druckverteilung ist ebenfalls nicht einheitlich. Bauteile, die sich am oberen Bereich der Krümmung befinden, müssen tatsächlich etwa 12 bis 15 Prozent weniger Druckbelastung verkraften als jene, die sich nahe dem mittleren oder unteren Bereich befinden. Damit alles korrekt ausgerichtet ist, braucht es unglaubliche Präzision. Die Montage muss innerhalb einer Toleranz von plus oder minus 0,05 Millimetern liegen, was viermal strenger ist als die übliche Zulassung von 0,2 Millimetern bei flachen Panels. Dieses Maß an Präzision macht die Installation bei gebogenen Displays deutlich anspruchsvoller.

Unregelmäßige Lastverteilung und Rahmenkonstruktion: Gewicht und Belastung auf nicht gleichmäßigen Oberflächen ausgleichen

Bei der Betrachtung der Gewichtsverteilung zeigen sich deutliche Belastungsschwerpunkte um die 35-Grad-Marke auf diesen kugelförmigen Displays. Die Bereiche in Äquatornähe weisen Druckbelastungen von etwa 22 Kilogramm pro Quadratzentimeter auf, was tatsächlich mehr als dreimal so hoch ist wie am Polen, wo die Belastung lediglich etwa 6 kg/cm² beträgt. Der Umgang mit einer solchen ungleichmäßigen Belastung erfordert raffinierte ingenieurtechnische Lösungen. Die meisten Konstrukteure greifen dabei auf spezielle Stützsysteme zurück, wie z. B. radiale Fachwerke, die bereits bekannten geodätischen Strukturen oder manchmal sogar auf Kombinationen verschiedener Verfahren, sogenannte hybride Tensegrity-Konstruktionen. Diese Ansätze helfen dabei, die Kräfte gleichmäßiger über die gesamte Struktur zu verteilen.

| Konstruktionsstrategie | Stressreduzierung | Gewichts-Einfluss |

|---|---|---|

| Radiales Fachwerksystem | 34% | +18% |

| Geodätischer Rahmen | 28% | +9% |

| Hybrides Tensegrity-System | 41% | +22% |

Diese Lösungen verteilen die mechanischen Lasten, während die strukturelle Integrität gewahrt bleibt, allerdings häufig auf Kosten eines erhöhten Gewichts.

Die Rolle der Materialflexibilität und mechanischen Gelenke bei der Verringerung struktureller Verformungen

Die neuesten Entwicklungen bei in Silikon eingebetteten LEDs, die tatsächlich überleben können, wenn sie um 180 Grad gebogen werden, zusammen mit rotierenden Schleifringen, haben diese Systeme deutlich robuster gemacht, wenn es um den Umgang mit dynamischen Lasten geht. Die Flexibilität dieser Teile ermöglicht es Kugeldisplays, mit Vibrationen von bis zu 5,7g standzuhalten, was im Vergleich zu alten starren Systemen, bei denen die Leistung drastisch abfiel, ziemlich beeindruckend ist. Wir sprechen hier von einer Steigerung der Belastbarkeit um 240 %. Für alle, die sich über Details wundern: adaptive Kugelgelenke bieten etwa plus oder minus 8 Grad Winkelbewegung. Dies erlaubt den Modulen, sich korrekt auf allen möglichen komplizierten Kurven auszurichten, ohne ihre Position zu verlieren. Die Pixelprecision bleibt dabei zwischen den Punkten innerhalb von einem halben Millimeter (Differenz <0,4mm). Somit bemerken Zuschauer selbst bei Temperaturschwankungen während des Betriebs keine Unterbrechungen in der Bildqualität über die gesamte Displayfläche.

Pixelabstandsvariation und Bildverzerrung auf Kugeloberflächen

Warum ein einheitlicher Pixelabstand bei kugelförmigen LED-Displays nicht möglich ist

Die Form einer Kugel macht es einfach unmöglich, überall auf ihrer Oberfläche einen gleichmäßigen Pixelabstand zu erreichen. Flache Bildschirme haben diese ordentlichen Gitter, bei denen alles perfekt ausgerichtet ist, aber sobald wir versuchen, Pixel auf eine Kugel abzubilden, werden sie oben und unten zusammengedrückt und in der Mitte auseinandergezogen. Wir sprechen hier von Unterschieden in der Pixeldichte, die je nach Blickwinkel bis zu 55 % betragen können. Einige hochwertige Systeme messen laut dem Display Optimization Report aus dem Jahr 2025 tatsächlich zwischen 28 und 62 Pixeln pro Zoll. Eine solche Ungleichmäßigkeit stört die Bildqualität erheblich, weshalb Ingenieure spezielle Softwarelösungen entwickelt haben. Diese Krümmungskompensationswerkzeuge passen im Grunde genommen die Darstellung von Bildern so an, dass sie je nach exakter Position auf der gekrümmten Oberfläche immer noch scharf wirken – egal, wo ein Betrachter gerade steht.

Geometrische Verzerrung auf gekrümmten Oberflächen und deren Einfluss auf die Bildschärfe

Bei sphärischen Oberflächen verursacht die Art und Weise, wie sie das Licht brechen, natürlicherweise Probleme für reguläre 2D-Inhalte. Schauen Sie sich einfach an, was mit Text passiert er wird in der Mitte auseinandergezogen, aber oben und unten zusammengedrückt. Kreise? Sie enden statt als Kreise als Ovale. Eine aktuelle Forschungsarbeit zu Projektionsabbildungen aus dem Jahr 2024 hat zudem etwas Interessantes herausgefunden die meisten Menschen empfinden solche verzerrten Bilder ziemlich störend, sobald die Verzerrung über 15% liegt. Das erklärt, warum viele Leute über diese unbeholfenen Bilder klagen. Um dieses Problem zu lösen, haben Hersteller spezielle Techniken entwickelt, wie beispielsweise Korrekturen durch Fisheye-Linsen und UV-Mapping-Verfahren. Diese Methoden verformen die ursprünglichen Inhalte gewissermaßen im Vorfeld, sodass alles richtig ausgerichtet erscheint, entsprechend der tatsächlichen Krümmung des Bildschirms, wie ihn unser Auge wahrnimmt. Wirklich raffinierte Lösung.

Steuerung von Auflösung und Pixeldichte für optimale visuelle Darstellung

Wenn es darum geht, die besten visuellen Ergebnisse auf Bildschirmen mit unterschiedlichen Pixeldichten zu erzielen, gibt es im Grunde drei bewährte Herangehensweisen. Zuerst ist die adaptive Pixelclustering-Technik zu nennen, bei der kleine Pitch-Module im Bereich von P1.2 bis P2.5 in Bereichen eingesetzt werden, in denen der Bildschirm stark gekrümmt ist. Danach folgt die dynamische Helligkeitssteuerung, die die Lichtausgabe um 12 bis 18 Prozent anpasst, um sichtbare Unterschiede in der Pixeldichte zu verbergen. Und schließlich gibt es die künstliche Intelligenz-basierte Verzerrungstechnologie. Diese ist ziemlich beeindruckend, da sie spezielle neuronale Netze verwendet, die eigens für sphärische Formen trainiert wurden, um die Darstellung auf dem Bildschirm nach Bedarf tatsächlich umzugestalten und dabei gleichzeitig alles in Echtzeit glatt und natürlich aussehen lässt.

Fallstudie: Abweichungen bei der Pixelabbildung in großflächigen sphärischen Installationen

Die massive 12 Meter große LED-Kugel im Expo-2030-Pavillon in Dubai hatte zunächst erhebliche Bildprobleme, wobei eine Verzerrung von etwa 23 % auftrat, weil der Inhalt nicht korrekt gemappt war. Das Ingenieurteam löste dieses Problem mit mehreren Ansätzen. Sie erstellten eine detaillierte 3D-UV-Karte der gesamten Kugeloberfläche, wandten diese ausgeklügelten NURBS-Korrekturprofile an, über die man in der Computergrafik immer spricht, und arbeiteten an der Nahtglättung über alle 2.400 einzelnen Paneele hinweg. Nachdem alles ordnungsgemäß kalibriert worden war, zeigten Tests eine beeindruckende Reduktion der visuellen Verzerrung um 94 %. Die Nähte zwischen den Paneelen sind mittlerweile fast unsichtbar, wobei die Ausrichtungsfehler auf lediglich 1,8 mm oder weniger gesunken sind. Eine ziemlich bemerkenswerte Leistung, wenn man die Größenordnung der Installation bedenkt.

Modulausrichtung und nahtlose visuelle Kontinuität

Herausforderungen bei der Ausrichtung von gebogenen Paneelen, um einen nahtlosen visuellen Fluss und eine einheitliche Darstellung zu erreichen

Damit die Bilder auf einer kugelförmigen LED-Anzeige wirklich glatt aussehen, kommt es darauf an, die modularen Panels genau auszurichten. Schon kleine Winkelveränderungen von etwa einem halben Grad können deutliche Probleme verursachen, wie sichtbare Lücken zwischen den Panels, doppelte Darstellung von Bildern oder Bereiche, in denen die Helligkeit nicht übereinstimmt. Technik-Teams arbeiten normalerweise mit Lasermessgeräten und diesen ausgeklügelten Sechs-Achsen-Justiermechanismen, um während der Installation alles richtig auszurichten. Doch gibt es noch einen letzten Schritt nach all der Hardware-Arbeit. Die Software übernimmt die endgültige Feinabstimmung und prüft dabei zwischen 12 und 14 verschiedene Faktoren, etwa wie die Kanten ineinander übergehen, ob die Farben über die gesamte Oberfläche einheitlich wirken und wie hell die Darstellung an verschiedenen Punkten ist. Diese Software-Optimierung sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenspielt, indem sie Anpassungen bis auf Bruchteile eines Millimeters vornimmt, um jenen nahtlosen Effekt zu erzielen, nach dem wir streben.

Fertigung gleichmäßig geformter Modulpaneele für sphärische LED-Displays

Die Herstellung einer großen Anzahl von perfekt geformten Paneelen, die alle exakt die gleiche Form besitzen, ist keine leichte Aufgabe. Selbst wenn die Toleranzangaben von CNC-gefrästen Formen meist bei etwa ±0,2 mm liegen, summieren sich diese winzigen Abweichungen bei gekrümmten Oberflächen und führen letztendlich zu sichtbaren Fugen zwischen den Paneelen. Vorwiegende Unternehmen integrieren nun 3D-Scanning direkt in ihren Fertigungsprozess, um jede Panelkrümmung anhand strenger 0,15-mm-Standards überprüfen zu können. Ein weiterer komplizierter Aspekt ist zudem die Anpassung der Wärmeausdehnungsraten zwischen Aluminiumrahmen und LED-Materialien. Aluminium dehnt sich mit etwa 23 x 10^-6 pro Grad Celsius aus, was bedeutet, dass bei Nichtübereinstimmung mit dem LED-Substratmaterial die Panele unter extremen Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C verformt werden. Die richtige Abstimmung dieser Koeffizienten gewährleistet langfristig eine stabile und präzise Form der Panele – ein entscheidender Faktor für Installationen, die über Jahre hinweg ohne Wartungsschwierigkeiten funktionieren müssen.

Abwägungen zwischen Modularität und Sichtbarkeit von Nähten bei kugelförmigen Designs

Es gibt immer dieses Gleichgewicht, das Designer berücksichtigen müssen, zwischen der Langlebigkeit und der optischen Ästhetik. Wenn sie sich für kleinere Paneele von etwa 30 mal 30 Zentimetern entscheiden, kann eine Person die Wartung durchführen, doch diese Paneele hinterlassen recht offensichtliche Lücken von etwa 3 bis 5 Millimetern. Größere Paneele mit einer Kantenlänge von 100 cm hingegen machen diese Linien fast unsichtbar, mit Abständen von unter 1 Millimeter, doch der Austausch erfordert dann schweres Gerät wie Krane. Einige Hersteller setzen auf eine Kompromisslösung: trapezförmige Paneele von etwa 60 cm Größe, die an den Kanten ineinander greifen. Diese weisen in der Regel Nähte von etwa 1,2 Millimeter Breite auf und ermöglichen es dennoch, dass Techniker sie vor Ort ohne spezielle Werkzeuge austauschen können. Die neueste Entwicklung kommt von Micro-LED-Technik mit Abständen von etwa 0,4 Millimetern. Dadurch lassen sich geschickte Maskierungsverfahren an den Paneelkanten anwenden, die ungefähr 8 von 10 strukturellen Nähten verbergen, ohne die Wärmeableitungseigenschaften zu beeinträchtigen.

Softwarebasierte Abbildung und Echtzeit-Kalibrierung für nicht-lineare Geometrie

Die Herausforderung der Inhaltsabbildung auf nicht-linearen, sphärischen LED-Oberflächen

2D-Inhalte so abzubilden, dass sie auf sphärischen LED-Displays korrekt angezeigt werden, ist aufgrund der dabei auftretenden geometrischen Verzerrungen keine kleine Herausforderung. Flachbildschirm-Technologie eignet sich nicht gut für runde Oberflächen. Sphärische Displays müssen komplizierte radiale Pixelverschiebungen verarbeiten und mit Betrachtungswinkeln aus unterschiedlichsten Richtungen umgehen können. Was auf einem Standard-Rechteck gut aussieht, wird bei Abbildung auf verschiedene Bereiche einer Kugeloberfläche verzerrt oder gestaucht, was zu deutlichen Ausrichtungsproblemen führt – teilweise bis zu 18 % Abweichung an den äußeren Rändern. Deshalb verlassen sich die meisten Profis auf spezielle Mapping-Software, um Bilder vorab zu verformen, indem sie die Darstellung so verzerren, dass sie trotz der gekrümmten Projektionsfläche korrekt erscheint.

Bildkalibrierung und Verformungstechniken für präzise sphärische Darstellung

Die neuesten Verformungsmotoren vollbringen ihre Magie, indem sie unterwegs Anpassungen anhand dieser ausgeklügelten parametrischen Oberflächenmodelle vornehmen. Sie verfeinern sowohl die Form als auch die Helligkeit, sodass alles richtig aussieht, auch wenn gekrümmte Oberflächen die Dinge verfälschen. Nehmen Sie beispielsweise lästige Randpixel – diese erhalten in der Regel einen Helligkeitszuwachs von etwa 20 Prozent, allein um sie genauso hell erscheinen zu lassen wie den mittleren Bereich, auf den unser Blick natürlicherweise fokussiert. Das hilft gegen den Effekt, dass Licht an den Rändern nachlässt. Heutzutage greifen die meisten Kalibriergeräte übrigens auch auf Photogrammetrie-Informationen zurück. Damit können sie die Farben korrigieren und das Weißabgleich über die gesamte Halbkugel anpassen. Das Ergebnis? Bilder, die konsistent bleiben, egal woher jemand gerade hinschaut. Ziemlich raffinierte Technik, wenn Sie mich fragen.

Rechenleistung und Datenanforderungen für visuelle Echtzeitkorrekturen

Kugelförmige LED-Displays benötigen etwa 3,8-mal mehr Rechenleistung im Vergleich zu regulären flachen Panels, da komplexe Koordinatentransformationen erforderlich sind, um die Bilder korrekt darzustellen. Stellen Sie sich eine Kugel mit 10 Metern Durchmesser vor, die Bilder mit 4K-Auflösung bei 10-Bit-Farbentiefe anzeigt – diese Konfiguration würde ohne Kompression ungefähr 14 Gigabyte pro Sekunde an Rohdaten-Bandbreite erfordern. Neue Entwicklungen in der GPU-Technologie mit Raytracing-Fähigkeiten haben diese lästigen Verzögerungen bei der Kantenabbildung um etwa 40 Prozent reduziert, wodurch die Darstellung in Echtzeit deutlich flüssiger wirkt, wie letztes Jahr in einer auf ScienceDirect veröffentlichten Studie gezeigt wurde.

Trend: KI-gesteuerte Anpassung dynamischen Contents auf kugelförmigen LED-Displays

Künstliche neuronale Netze beginnen damit, die besten Wege vorherzusagen, wie sich Pixel bei der Objektverfolgung über unebene Oberflächen bewegen sollten. Die Machine-Learning-Modelle, die wir mithilfe von 360-Grad-Videodaten trainiert haben, reduzieren die für manuelle Kalibrierung benötigte Zeit um etwa zwei Drittel. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass die Bewegungen insgesamt klarer und weniger verwischt wirken. Interessant ist dabei, wie diese intelligenten Systeme ihre Rendering-Einstellungen automatisch anpassen, abhängig von der Art des Inhalts, mit dem sie es zu tun haben. Dies zeigt sich sowohl bei schnell geschnittenen Sportaufnahmen, digitalen Kunstinstallationen als auch bei Visualisierungen von Raumphänomenen. Das Ergebnis bleibt über den gesamten Rundum-Display-Bereich hinweg stets scharf und detailreich.

Thermisches Management, Leistungseffizienz und Wartungszugänglichkeit

Wärmeableitungsherausforderungen in geschlossenen sphärischen LED-Gehäusen

Das Hauptproblem bei sphärischen LED-Displays besteht darin, die entstehende Wärme zu verwalten, da sie im Grunde geschlossene Gehäuse sind. Flache Panels verfügen über offene Bereiche, durch die Luft zirkulieren kann, doch diese runden Gehäuse speichern die Wärme direkt neben der empfindlichen Elektronik im Inneren. Bei einigen Wärmebild-Experimenten wurden Temperaturunterschiede von über 28 Grad Celsius von einer Seite der Kugel zur anderen festgestellt. Solche Hitzestaus verursachen echte Probleme für die LEDs selbst. In kontrollierten Umgebungen durchgeführte Tests zeigten, dass die Helligkeit etwa 34 % schneller nachlässt als bei herkömmlichen Flachbildschirmen, die mit der gleichen Leistung arbeiten. Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, wie stark diese Bauteile unter Belastung stehen, wenn sie in einem so kompakten Raum arbeiten.

Aktive und passive Kühllösungen bei kompakten sphärischen Geometrien

Bei der Wahl der Kühlungsoptionen stehen Ingenieure vor der schwierigen Entscheidung zwischen aktiven und passiven Lösungen, wobei beide Vor- und Nachteile haben. Aktive Kühlung umfasst beispielsweise Gebläse und Kanalsysteme, die zwar effektiv Wärme abführen, jedoch mit gewissen Nachteilen verbunden sind. Solche Systeme fügen in der Regel etwa 18 bis 22 Prozent zusätzliches Gewicht hinzu und verbrauchen ungefähr ein Viertel der gesamten Leistungsaufnahme des Displays. Passivkühlung hingegen, mithilfe von Kupferkühlkörpern, bedeutet keine beweglichen Teile, um die man sich Sorgen machen oder die man warten muss, doch die Umsetzung ist eine andere Herausforderung. Damit diese funktionieren, müssen sie millimetergenau mit den LED-Modulen Kontakt haben, was besonders bei gekrümmten, kugelförmigen Gehäusen, die einfach nicht flach liegen bleiben, ziemlich kompliziert wird.

Luftstromoptimierung innerhalb beengter kugelförmiger Gehäuse

Hersteller, die die passive Kühlleistung verbessern möchten, greifen häufig auf Computational Fluid Dynamics oder CFD zurück, um die Luftbewegung innerhalb von Geräten zu simulieren. Interessante Neuigkeiten in jüngster Zeit betreffen solche spiralförmigen Leitbleche, die die Luft tatsächlich entlang dieser gekrümmten Bahnen lenken. Nach Testergebnissen reduziert sich dadurch die Bildung von Hotspots in einigen Fällen um rund 40 %. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese fortschrittlichen Luftstromlösungen etwa 15 bis 20 Prozent zusätzlichen Platz innerhalb des Geräts beanspruchen. Dies verursacht Probleme, wenn Kunden ihre Kühlsysteme in beengten Platzverhältnissen unterbringen möchten oder wenn in Rechenzentren und Industrieanlagen die Rackdichte maximiert werden soll, wo wirklich jeder Zentimeter zählt.

Energieeffizienz und Wartungszugänglichkeit bei erhöhten Kugelinstallationen

Die hoch effizienten Treiber, die wir heutzutage sehen, wandeln Elektrizität mit einer Effizienz von etwa 93 bis 96 Prozent um, was definitiv die Wärmeentwicklung reduziert. Doch es gibt einen Haken, wenn es um die Wartung von dauerhaft installierten Deckensystemen geht. Schauen Sie sich diese großen Kugel-Displays an, die in Stadien montiert sind. Techniker benötigen fast fünfmal länger, um die Module auszutauschen, verglichen mit regulären flachen Wandinstallationen. Und raten Sie mal? Etwa zwei Drittel aller Wartungskosten entstehen durch den Einsatz spezieller Hebezeuge. Allerdings kommen neue Schnelllösesysteme für Panels auf den Markt. Hersteller behaupten, diese könnten die Servicedauer halbieren, ohne die Stabilität der Konstruktion zu beeinträchtigen oder den Eintritt von Feuchtigkeit und Staub zuzulassen. Ob sie in der Praxis tatsächlich so gut funktionieren, wie versprochen, wird die Zeit zeigen.

Häufig gestellte Fragen

Warum sind kugelförmige LED-Displays schwieriger zu gestalten als flache?

Kugelförmige LED-Displays stellen aufgrund ihrer Form strukturelle Herausforderungen dar, da Komponenten in drei Dimensionen gebogen werden müssen, was komplexer ist als flache Displays, die auf eine lineare Ausrichtung angewiesen sind.

Welche Materialien werden typischerweise zum Bau der Rahmen für kugelförmige LED-Displays verwendet?

Typische Materialien umfassen Aluminium für die Rahmen, das sich bei Temperaturveränderungen ausdehnen kann, sowie Verbund-Leiterplatten, die eine sorgfältige Ausrichtung benötigen, um mit gekrümmten Oberflächen umzugehen.

Wie bewältigen Ingenieure Pixelverzerrungen auf kugelförmigen Oberflächen?

Ingenieure setzen Krümmungskompensationswerkzeuge, Fisheye-Korrekturen und UV-Mapping-Methoden ein, um Bilder anzupassen und trotz der gekrümmten Oberfläche Klarheit zu bewahren.

Welche technischen Fortschritte helfen bei der Wärmeverwaltung in kugelförmigen LED-Displays?

Aktive Kühlsysteme mit Lüftern und Kanälen sind effektiv, fügen jedoch Gewicht und Stromverbrauch hinzu, während passive Kühlsysteme mit Wärmesenken leichter sind, aber ein präzises Anpassen erfordern, um effektiv zu sein.

Wie wirken sich Krümmungen auf die Uniformität des Pixelabstands aus?

Kugelförmige Oberflächen verursachen aufgrund ungleichmäßiger Dehnung zwangsläufig Abweichungen im Pixelabstand, wodurch ein einheitlicher Pixelabstand über den gesamten Bildschirm hinweg nicht aufrechterhalten werden kann.

Inhaltsverzeichnis

-

Herausforderungen des Konstruktiven Ingenieurwesens bei der Integration von gekrümmten LEDs

- Grundverständnis der zentralen Herausforderung bei der Übertragung flacher LED-Technologie auf sphärische Formen

- Wie die Konstruktionstechnik die Integration starrer Komponenten auf gekrümmten Geometrien erschwert

- Unregelmäßige Lastverteilung und Rahmenkonstruktion: Gewicht und Belastung auf nicht gleichmäßigen Oberflächen ausgleichen

- Die Rolle der Materialflexibilität und mechanischen Gelenke bei der Verringerung struktureller Verformungen

-

Pixelabstandsvariation und Bildverzerrung auf Kugeloberflächen

- Warum ein einheitlicher Pixelabstand bei kugelförmigen LED-Displays nicht möglich ist

- Geometrische Verzerrung auf gekrümmten Oberflächen und deren Einfluss auf die Bildschärfe

- Steuerung von Auflösung und Pixeldichte für optimale visuelle Darstellung

- Fallstudie: Abweichungen bei der Pixelabbildung in großflächigen sphärischen Installationen

-

Modulausrichtung und nahtlose visuelle Kontinuität

- Herausforderungen bei der Ausrichtung von gebogenen Paneelen, um einen nahtlosen visuellen Fluss und eine einheitliche Darstellung zu erreichen

- Fertigung gleichmäßig geformter Modulpaneele für sphärische LED-Displays

- Abwägungen zwischen Modularität und Sichtbarkeit von Nähten bei kugelförmigen Designs

-

Softwarebasierte Abbildung und Echtzeit-Kalibrierung für nicht-lineare Geometrie

- Die Herausforderung der Inhaltsabbildung auf nicht-linearen, sphärischen LED-Oberflächen

- Bildkalibrierung und Verformungstechniken für präzise sphärische Darstellung

- Rechenleistung und Datenanforderungen für visuelle Echtzeitkorrekturen

- Trend: KI-gesteuerte Anpassung dynamischen Contents auf kugelförmigen LED-Displays

- Thermisches Management, Leistungseffizienz und Wartungszugänglichkeit

-

Häufig gestellte Fragen

- Warum sind kugelförmige LED-Displays schwieriger zu gestalten als flache?

- Welche Materialien werden typischerweise zum Bau der Rahmen für kugelförmige LED-Displays verwendet?

- Wie bewältigen Ingenieure Pixelverzerrungen auf kugelförmigen Oberflächen?

- Welche technischen Fortschritte helfen bei der Wärmeverwaltung in kugelförmigen LED-Displays?

- Wie wirken sich Krümmungen auf die Uniformität des Pixelabstands aus?